Фроловская Ирина Сергеевна-главный специалист

Ширяева Татьяна Николаевна-главный специалист

Сазонова Анастасия Вячеславовна -ведущий специалист

ОТДЕЛ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

"Хранителями истории" называют работников архивной службы. И трудятся здесь люди преданные своему делу.Сотрудницы Черепановского районного архива:

10 декабря 1934 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР принимает постановление о районных архивах, в котором говорится, что " в целях обеспечения надлежащей охраны, собирания, разработки и использования архивных материалов низового советского аппарата, новостроек, совхозов, МТС и колхозов организовать в 1935 году районные архивы при районных исполнительных комитетах тех районов, которые имеют наиболее ценные архивные материалы…

Из-за "разреженной сети архивных учреждений" некоторые районные и городские архивные бюро были вынуждены выполнять функции межрайонных архивов. В архивах работали в основном мужчины, женщины составляли лишь 30,3% .

Большинство архивных учреждений не были обеспечены помещениями либо располагались в совершенно не приспособленных: сараях, подвалах, коридорах, кладовках.

Во многих районах не было специального сотрудника, так, к концу 1936г. архивные работники имелись в райархивах Барабинского, Колыванского, Коченевского, Краснозерского, Куйбышевского, Ордынского, Пихтовского, Черепановского, Чулымского, Чановского, Купинского, Карасукского, Тогучинского районов. Но даже в этих районах благополучия не наблюдалось. Значительно больше внимания районным архивам стало уделяться после передачи в 1938г. архивных учреждений в ведение НКВД. Со свойственной этим органам требовательностью, настойчивостью и последовательностью, они стали добиваться скорейшей передачи районных архивов в свое подчинение, наведения порядка в документах, кадрах и в архивной работе на местах. На 1 января 1939г. из 57 районов области (в которую ещё входили нынешние Томская и Кемеровская) были организованы архивы в 37 районах.

По-прежнему имели место случаи хранения архивных материалов в неприспособленных помещениях, использования штатных единиц не по профилю, но в целом качество архивного дела стало улучшаться. Улучшились условия хранения, учет и отчетность, комплектование (или, термин того времени - "концентрация"). В этот период особое беспокойство вызывали условия труда и быта архивистов. В справках и информациях отмечалось: "Работники архивов находятся в тяжелых бытовых и культурных условиях. Ставки низкие - 120-150 руб. На хозяйственные нужды РИК средства не отпускает. Архивным работникам приходится работать в нетопленных и неосвещенных помещениях; высокая текучесть кадров".

Районные архивы не прекращали своей деятельности и в годы войны.

В разгар войны нашлось время предметно заняться ставками архивных работников: 22 декабря 1943 г. было принято решение областного исполнительного комитета "О ставках и штатах районных архивариусов". Меняя признанный неудовлетворительным стиль руководства районными архивами, в том же 1943 г. архивный отдел УНКВД по Новосибирской области разработал и разослал на места краткую инструкцию о работе районных архивов. В послевоенные годы районные архивы также не оставались без внимания органов власти. К 1946 г. в основном завершилось территориальное устройство области в её современных границах, и сформировалась сеть районных и городских архивов в составе Новосибирского и Бердского городских и 29 районных. С того же, 1946 г. архивный отдел акцентирует внимание на создании условий для работы районных архивов, добиваясь от райисполкомов выделения и оборудования помещений, денег на их ремонт, завоза топлива на зиму. С этого времени укрепление материально - технической базы районных архивов стало повседневной заботой областного органа управления архивным делом.

Архивный отдел стремился показать руководителям городских и районных исполкомов важность и нужность архивного дела. В докладе, подготовленном для совещания секретарей райисполкомов архивным отделом УМВД в 1952г., сообщалось, что "…имеется целый ряд важных материалов, хранящихся в районных государственных архивах. А дальше указывались имеющиеся в руководстве архивами недостатки, которые наблюдались в самом начале становления архивного дела и не изжиты до сих пор.

Заметной вехой в истории районных архивов стало постановление главы администрации области от 20.01.97 за № 25 "О территориальных администрациях". Районное звено архивной службы - где уже архивные отделы, где еще райархивы, - получило однозначный статус отделов архивной службы территориальных администраций. С 01 января 2005 года отделы архивной службы территориальных администраций преобразованы в отделы архивной службы администраций районов. Замышляя глобальные реформы, великие мира сего вряд ли вспоминают об архивах. Но для "маленького" человека архив становится в такое время спасительной "последней инстанцией". Разгосударствление, приватизация, всплеск и обвал частного предпринимательства, банкротство - причины появления "бесхозных" фондов, в документах которых порой вся трудовая деятельность пожилого человека. Поэтому с августа 1993 года при районных и городских архивах действуют хранилища документов по личному составу. Работают в них заботливые, отзывчивые люди, совмещающие в одном лице отделы кадров всех ликвидированных организаций, - архивариусы, принимающие в год до 14 тыс. дел документов по личному составу организаций, ликвидированных в ходе экономических реформ.

08 февраля 2005 года приказом начальника управления ГАС от 08.02.2005 № 7-ОД было утверждено Положение об отделе архивной службы администрации муниципального района Новосибирской области, которое определило основные направления деятельности районных архивов.

Черепановский районный архив

1938-2018гг

2018 год – знаменательный не только для архивистов России но и для архивной службы Черепановского района.

01 июня - Государственной архивной службе России исполнилось 100 лет, а 15 июня - 80 лет Черепановскому районному архиву.

Черепановский районный архив (райархив) был образован согласно постановления Президиума Новосибирского облисполкома, которым городские и районные Советы обязывались не позднее первого квартала 1938 года организовать райгосархивы в каждом районе города и области. Из протокола от 15.06.1938 № 27 заседания Президиума Черепановского районного исполнительного комитета был организован районный архив. …

В настоящее время отдел архивной службы расположен в здании администрации Черепановского района Новосибирской области.

В этом же здании, в полуподвальном помещении расположены четыре архивохранилища управленческой документации и документов по личному составу.

Наиболее ранний документ находящийся на хранении в Черепановском архиве – это особо ценный фонд Зимовская волость, Черепановский уезд, Томская губерня, д.Бураново за 1882-1917 г.г. С 1919 года хранятся документы Черепановского районного Совета народных депутатов. Сохранились документы по организации работы техники и о методах работы районного аппарата управления, протоколы президиума Черепановского исполкома, протоколы заседаний правления Черепановского отделения Губсоюза, списки населенных пунктов района, материалы по Черепановской православной общине, правительственные телеграммы о смерти В.И.Ленина, материалы по ликвидации неграмотности (протоколы, программы, иструкции), материалы по чистке советского аппарата. В фондах колхозов, совхозов и предприятий хранятся: приказы по основной деятельности, годовые отчеты по производственной деятельности, финансовые отчеты, промышленные и финансовые планы, коллективные договора, земельно-шнуровые книги совхозов. В фондах исполкомов сельских и городских Советов - протоколы заседаний сессий, решения сельских и поселковых Советов, протоколы заседаний постоянных комиссий, распоряжения по основной деятельности, протоколы схода граждан, протоколы собраний избирателей и отчеты депутатов перед избирателями, статистические отчеты, выборные документы.

Наибольший интерес с исторической, научной и практической точки зрения представляют постановления и распоряжения администраций района и города Черепаново, приказы руководителей предприятий, учреждений и организаций района, планы и отчеты, статистические сведения. Эти документы полно и всесторонне отражают историю развития района и города, деятельность предприятий, учреждений и организаций.

Большое значение архивисты Черепановского района придают работе по обеспечению сохранности документов, поступающих от организаций-источников комплектования; принимают, обрабатывают, составляют описи на документы по личному составу ликвидируемых организаций. Благодаря этому налажено четкое и планомерное документально-справочное обслуживание населения Черепановского района.

На 01 января 2018 года Черепановский архив хранит 215 фондов объемом 39145 единиц хранения за 1918-2016 годы. Из них 159 фондов управленческой документации объемом 25406 ед.хр., 53 фонда 13252 ед.хр. документов по личному составу, 482 ед.хр. фотодокументов, 30 фотодокументов на одном электронном носителе, 5 видеосюжетов на 4-х электронных носителях.

«Хранителями истории» называют работников архивной службы, и

трудятся в ней люди, всей душой преданные архивному делу.

С 1938 года стоял у истоков его развития в районе Фатеев Алексей Иванович в должности архивариуса. Продолжали дело сохранения документальной истории: с 1940 года Рафаилова Екатерина Степановна – архивариус; первой заведующей райархивом была Попова Мария Ивановна до августа 1946 года; с августа 1946 года по 1948 год заведовала райархивом Дрянных Мария Федоровна; с апреля 1948 по 1949 годы – заведующая Иванова Татьяна Яковлевна; с 1950 по 1955 годы – заведующая Князева Надежда Иосифовна; большой вклад в развитие архивного дела в районе внесла Алексеева Нина Николаевна, заведовала райархивом с мая 1955 года по 1967 год; с 1968 по 1977 годы – Фоломеева Ефросинья Сергеевна; с 1977 по 2004 годы – Филиппова Вера Ивановна, проработавшая 26 лет в должности руководителя районным архивом, в 2018 году за добросовестный и многолетний труд была отмечена Благодарственным письмом управления государственной архивной службы Новосибирской области; с января 2005 по декабрь 2009 года - Чурбакова Марина Анатольевна, с декабря 2009 по ноябрь 2015 года - Ярошевская Татьяна Александровна.

С ноября 2015 года в отделе архивной службы администрации

Черепановского района Новосибирской области трудятся четыре человека, которые успешно справляются с возложенными на них задачами.

Время работы архива понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, воскресенье.

Прием заявлений по тематическим и социально-правовым запросам:

• вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00

Справки по тел. 8-(383-45) 22-233

При обращении иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку или ее копию. При запросе сведений на другого лица – нотариально заверенную доверенность. По обращениям граждан архив выдает: официально заверенные архивные справки, копии архивных документов.

По документам архива возможно подтверждение:

• стажа;

• заработной платы;

• награждение орденами и медалями;

• переименование и реорганизация предприятий;

• регистрации жилых домов

• выделение земельного участка , земельной доли

• выделение ордера на квартиру

Обратите внимание, на то что:

1. Бланк заполняется аккуратно, разборчивыми буквами.

2. При неправильном указании информации она зачеркивается (а не переправляется), рядом пишется правильная формулировка.

3. К любому виду заявлений, касающихся профессиональной деятельности, ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается копия трудовой книжки.

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц отдела архивной службы начальнику отдела архивной службы, а также в судебном порядке.

Информация к сведению

«Уважаемые граждане, в настоящее время Пенсионным фондом РФ проводится проверка сведений,

содержащихся в справках о заработной плате (подтверждение факта работы в той или иной организации), представляемых для установления или перерасчета пенсии.

Если справка, выданная архивом, поступает в Управление Пенсионного фонда от самого гражданина,

в данный архив в обязательном порядке направляется запрос о подтверждении факта выдачи справки.

Чтобы ускорить процесс подготовки справок о заработной плате (подтверждении факта работы) предлагаем Вам обращаться

непосредственно в Управление Пенсионного фонда РФ в Черепановском районе»

Зарождению архивного дела на Руси способствовало появление на Руси письменности. Миссионерская деятельность просветителей IX в. Кирилла и Мефодия, становление Киевской Руси, принятие ею в 988 г. христианства способствовали формированию первых документных сводов, которые легли в основу создания первых архивов Киевской Руси. К основным видам документов относились дипломатические акты, административные акты, договора между князьями, жалованные грамоты, уведомительные грамоты, бытовая документация. Особо значимыми среди указанных документов были юридические и поземельные.

До наших дней дошло не более полутора сотен документов,

сохранившихся со времен Киевской Руси, важнейший - Повесть временных

лет,содержащая в своем составе ряд утраченных впоследствии

дипломатических и юридических документов. Документы использовались в

юридической, хозяйственной, идеологической жизни, во внешних отношениях

Киевской Руси с соседними странами, прежде всего с Византией. Документы

являлись основой летописей, благодаря чему многие из них дошли до нас в

списках.

Первыми хранилищами Киевской Руси были:

- Казна Княжьего двора - центральный общегосударственный архив; местные

архивы (хранили посадники); архивы храмов и монастырей (хранились особо

важные документы).

Наиболее известными центрами хранения документов, кроме Казны Княжьего

двора, являлись:

- Софийский собор и Десятинная церковь в Киеве; Софийский собор в

Новгороде; соборы и монастыри в городах Киевской Руси.

Однако от времени Древнерусского государства до нас дошло не так уж много остатков архивов, не много архивных документов. Документы гибли во времена восстаний, стихийных бедствий (особенно пожаров и наводнений), во время нашествий неприятеля: так, в 1203 году, когда половцы взяли Киев, разграблению подверглись Св. София и Десятинная церковь, в которых хранились книги и документы. Однако многие документы этого времени гибли уже позже - в XVI-XVII веках из-за того, что современники не видели в них исторической ценности и использовали старые документы на пергаменте в качестве поделочного или вспомогательного материала - например, оклеивали ими крышки переплетов книг .

В 18 в. – в связи с реорганизацией государственного аппарата Петром I – архивы возникли при новых учреждениях – Сенате и коллегиях. Они были отделены от канцелярий, впервые в истории России был установлен порядок и сроки сдачи дел в архивы, введены должности архивариусов (хранителей), появились указы о создании архивов при губернских и уездных учреждениях.

Закон «Учреждение губернских правлений» 1845 г. впервые в мировой практике архивного дела требовал располагать и содержать дела постоянно в том порядке, в котором они были зарегистрированы в текущем делопроизводстве, т.е. с сохранением внутренней структуры документальных комплексов. В настоящее время этот порядок называется принципом систематизации по происхождению.

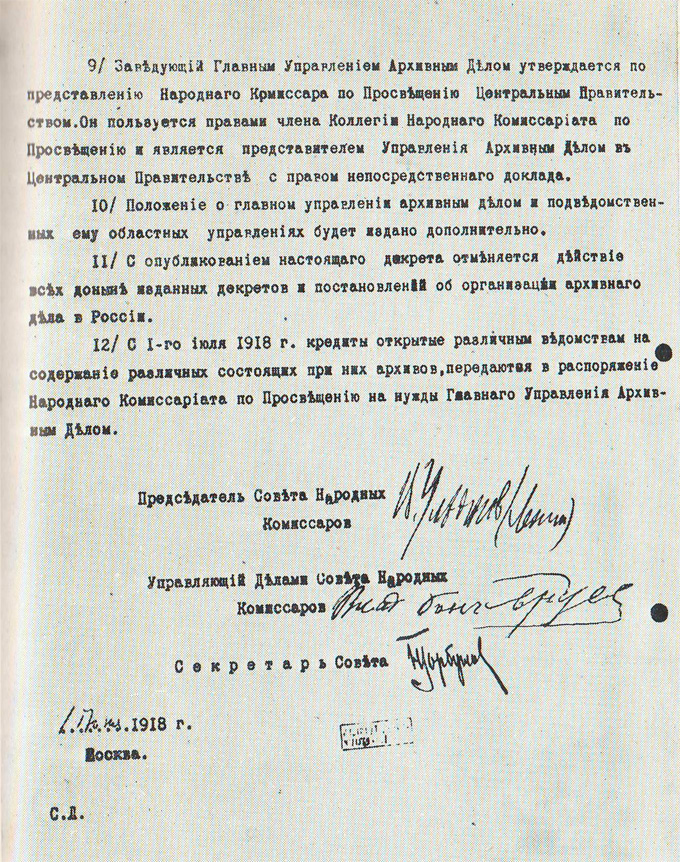

Попытка спроектировать государственную систему архивного дела была поддержана правительством только в XX в. После революционных событий Октября 1917 года отечественные архивы оказались на краю гибели. По мнению ряда революционных деятелей "залежи бумажного хлама" следовало уничтожить вместе со старым строем. Однако Советская власть достаточно быстро стала принимать эффективные меры по наведению порядка в архивном деле.

24 ноября 1917 года Декретом ВЦИК и СНК были переданы все сословные

учреждения, дела и архивы в ведение соответствующих городских и земских самоуправлений.

В декретах о национализации заводов, фабрик, акционерных обществ имелось указание о переходе их документов в собственность государства.

В апреле 1918 г. был создан Центральный Комитет по управлению архивным делом, а 1 июня 1918 г. Советом народных комиссаров был принят декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», вобравший в себя многое из ранее готовившихся проектов и предложений был создан Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ), в который передавались дела, утратившие практическое значение, а отдельные части Государственного архивного фонда соединились по принципу централизации архивного дела. Одновременно правительственным учреждениям запрещалось уничтожать без специального разрешения какие бы то ни было дела или отдельные бумаги под угрозой судебной ответственности. Для управления ЕГАФ был создан правительственный орган — Главное управление архивным делом.

Декрет, положивший начало общегосударственной системе архивного дела в России, был вскоре дополнен другими законодательными актами и практическими мероприятиями. Так, все ранее существовавшие исторические архивы получили от органов власти охранные грамоты на помещения.

В 1919 г. декретами правительства созданы областные (губернские) управления архивным делом, в состав ЕГАФ включены документы профсоюзных и кооперативных организаций, армии, умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, том числе находившихся на хранении в библиотеках и музеях.

24 ноября 1921 г. - Постановлением Президиума ВЦИК Главное управление архивным делом из ведения Наркомата просвещения РСФСР переходит в ведение ВЦИК и переименовывается в Центральный архив РСФСР (Центрархив).

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 21 апреля 1924 г. состав ЕГАФ пополнился большим количеством документов научных, культурных, профессиональных, сословных, религиозных и других общественных организаций, а также национализированных бывших частных предприятий. Был установлен единый порядок двойной подчиненности территориальных архивных учреждений местным органам власти и государственным органам управления архивным делом.

3 февраля 1925 г. - Утверждение коллегией Центрархива РСФСР нового положения об организации единого государственного архивного фонда (ЕГАФ), в соответствии с которыми все материалы ЕГАФ делились на дореволюционные (исторические архивы) и пореволюционные (архивы Октябрьской революции). Датой размежевания был определен февраль-март 1917 г. Кроме того, архивные материалы подразделялись на документы центрального и местного происхождения. АОР стал практически центральным архивом Октябрьской революции. В состав АОР на правах «Отдела падения старого режима» был включен «Новоромановский архив», находившийся во 2-ом отделении Государственного архива РСФСР и содержавший документы по истории Дома Романовых.

1925 г. - из Архива Октябрьской революции выделился в качестве

самостоятельного Архив Красной армии.

1926 г. - На базе иллюстративного отдела АОР был создан центральный кино-фото-архив.

935 г. - Положение о Центральном архиве Октябрьской революции, окончательно определившее профиль архива как хранилища документальных материалов высших органов государственной власти и управления и центральных органов государственного управления советского периода, приему в архив подлежали как документы учреждений союзного уровня, так и учреждений РСФСР. Кроме того, в архиве продолжали храниться фонды Временного правительства и контрреволюционных правительств периода Гражданской войны и иностранной военной интервенции.

1938 г. - Произошла новая реорганизация управления архивным делом, в соответствии с которой сеть государственных архивов была передана Народному комиссариату внутренних дел СССР, а Центральное архивное управление было преобразовано в Главное архивное управление (ГАУ) НКВД СССР. Переходит в ведение ГАУ НКВД СССР и ЦАОР, который переименовывается при этом в Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР).

Постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 г. было утверждено

«Положение о Государственном архивном фонде Союза ССР и сети

центральных государственных архивов СССР». В соответствии с новым

положением ЦГАОР был переименован в Центральный государственный архив

Октябрьской революции и социалистического строительства (ЦГАОРСС).

1960 г. - После ликвидации МВД СССР и передачи Главного архивного

управления в непосредственное подчинение Совету Министров СССР в

ЦГАОРСС были переданы документы упраздненного НКВД-МВД СССР и

подведомственных ему организаций за 1934 -1960 гг. включительно.

Материалы союзного ведомства внутренних дел поступили на государственное

хранение впервые.

1989-1991 гг. - Активный прием документов в связи с ликвидацией всей системы государственных учреждений СССР.

28 апреля 1992 г. - Распоряжение правительства Российской Федерации о создании Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) на базе Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления (ЦГАОР СССР) и Центрального государственного архива РСФСР (ЦГА РСФСР).

Указом Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.04 г. Федеральная архивная служба России преобразована в Федеральное архивное агентство.

Своеобразным индикатором политической зрелости, уровня самосознания любого правительства, является отношение его к архивному достоянию страны. Правительство должно понимать, что архивы, это те неразрывные узы, которые связывают страну с ее прошлым. Показательным является и отношение самого общества к архивам и их сокровищам – в характере запрашиваемых документов, как в зеркале отражаются следы общественных интересов к минувшему.

Один из современных историков-архивистов заметил, что по тому, как правительство относиться к бесценному архивному, да и в целом культурному и научному достоянию страны, можно судить, как это правительство относиться к своему Отечеству.

Архивы - те незаменимые вполне реальные нити, которые связывают день сегодняшний с ушедшим. Хорошо организованные и правильно комплектуемые они - условие нашего «нового знания о прошлом», которое современная наука способна значительно обогатить и уточнить. Сложнейшая жизнедеятельность общества и государства, их кардинальные и сиюминутные потребности вызвали к жизни максимально развитые системы государственной архивной службы: систему открытости, без которой (без преувеличения) современные общественно-экономические и общественно-политические системы не могли бы существовать.

Поиск корней: кому это нужно?!

На рубеже XX-XXI веков заметно увеличился интерес граждан к истории предков. В связи с чем произошли значительные изменения в характере и тематике поступающих в архив запросов.

В первую очередь, это касается так называемых биографических и генеалогических запросов.

Действительно, очень многие начинают искать свои «корни». Историческая информация, хранимая на стеллажах нашего архива, постоянно востребована, использование документов осуществляется в большом объёме. Кроме того, к архивным документам обращаются представители органов власти и местного самоуправления, руководители учреждений и предприятий, предприниматели, учёные и студенты, краеведы, школьники и люди, просто интересующиеся историей своего края, своей семьи. Сегодня не так много людей знают свою родословную дальше третьего-четвертого колена. Многим известны только имена их прабабушек и прадедушек (и это в лучшем случае). Время идёт, и уже нет возможности узнать историю о своих корнях из первых уст. Однако это не означает, что найти информацию о своих истоках невозможно. О том, как искать сведения о своих предках в архивах и в интернете расскажет наша статья.

Поиск корней: кому это нужно?

Тому, кто хочет почувствовать себя частью огромного целого. Ведь история каждой семьи таит в себе невероятное количество тайн и открытий, бед и радостей, счастливых и трагических историй, которые дадут почувствовать, что за вами стоит невероятное наследие. И вовсе не обязательно быть дальним родственником князей и графов, чтобы почувствовать себя частью истории.

Возможность узнать, кем были Ваши предшественники – неоценимое богатство, которое нельзя измерить материальными единицами. Кому-то хочется понять, кем была их прабабушка, кому-то – найти след пропавшего десятилетия назад родственника. Цели разные, но объединяет их одно – желание найти ответы на волнующие вопросы об истоках своей семьи в глубине веков. В любом случае, процесс исследования способен превратиться в настоящее приключение и запомниться на долгие годы. Исторически, до введения института ЗАГС, регистрация актов удостоверяющих события крещения (рождения), венчания (брака) и погребения (смерти) лиц, велась в виде хронологических записей в книжной форме-церковных метрических книгах. Ведение метрических книг в церквях осуществлялось по месту жительства населения. Поэтому для исследователей родословной первостепенной задачей является определение церковного округа (прихода),зависящего от места проживания семьи исследователя.

Управлением государственной архивной службы Новосибирской области разработано ГИС-приложение «Архивная служба НСО. Изучение родословной» для помощи исследователям в составлении родословного древа.

ГИС-приложение «Архивная служба НСО. Изучение родословной» включает в себя всё больше полезной для исследователя информации благодаря сотрудничеству с Новосибирской Епархией, а также наполнению приложения информацией о похозяйственных книгах районов Новосибирской области и сведениями об эвакуированном населении во время Великой Отечественной войны. ГИС-приложение «Архивная служба НСО. Изучение родословной» отличается функциональностью и удобством использования. Легенда слоев позволяет просматривать месторасположение и информацию об архивных органах и учреждениях, а также церковных приходах.

В фондах Государственного архива Новосибирской области отложились метрические книги о регистрации рождения, смерти и бракосочетании за 1754 г., 1780 – 1934 гг. Официально внесение записей в метрические книги завершилось в 1924 году включительно, поскольку данная функция была передана органам ЗАГС, однако некоторые приходы продолжали регистрировать актовые записи до 1934 года. Информация, отображаемая на портале, содержит первоначальные для проведения генеалогического исследования о действующих или более не существующих церквях (приходах) в соответствии с территориальным принципом с координатной привязкой к местности. Приложение содержит информацию о наименовании церкви, о ее статусе, годах существования, краткую историческую справку об объекте и населенном пункте, в котором находился церковный приход. Также ГИС-приложение https://maps.nso.ru, «Архивная служба НСО. Изучение родословной» содержит важнейшую для исследователей информацию – список населенных пунктов, относящихся к церковному приходу, а также фонд, опись и номер дела метрических книг, находящихся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, относящихся к церковному приходу.

Народная мудрость гласит:

Без корня и полынь не растет. Незнание своей родословной-это неуважение к своим корням. «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».

Так же вы можете посмотреть нашу страницу на сайте rusarchives.ru по следующей ссылке: ОТДЕЛ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

E-mail: oasch@mail.ru